è in tutte le librerie ‘Io non sono un poeta’, la nuova raccolta di poesie di Sergio Corazzini, curata da me per Interno Poesia. Sono certo che le poesie di Corazzini, sottratte dall’oblio, sono ancora capaci di affascinare e ho la speranza che questo riguardi anche le nuove generazioni. E’ un progetto che viene da lontano, da quando ventenne scoprii quel commovente richiamo alla madre che si ritrova in ‘Vinto’, uno dei suoi primi componimenti. Poi arrivò la scoperta della piccola chiesa (oggi chiusa e abbandonata) posta lungo l’antica via crucis che portava i pellegrini da Porta Salaria al Monte delle Gioie, proprio vicino alla casa dove sono cresciuto – che Corazzini frequentava al tramonto e che mi ha spinto a ricercare i luoghi della sua adolescenza, allargando lo sguardo alla Roma dei primi anni del Novecento. “Una città che trasuda odore da caverna” annoterà Emile Zola nel suo diario. E infine le passeggiate per raggiungere la tomba, nell’ottavo colombario del cimitero del Verano. Così, nel tempo, ho stabilito una presenza in un’altra vita attraverso un’identificazione emotiva. Sebald sosteneva che “quando ti interessi a qualcuno investi una considerevole dose di energia, e cominci a occupare lo spazio di questa persona, ben dopo il suo tempo. E scopri che le persone che non sono più qui, non importa quanto tempo ci separi, possono avere una sorta di presenza per me, anche soltanto attraverso il gesto di interessarmi a loro”. E’ quello che mi è successo entrando nella vita di Corazzini e cercando di restituire la sua anima attraverso i versi, i luoghi, la vita. Andrea Cati, che ringrazio per la fiducia, ha capito che il mio intento non era solo quello di poter avvicinare nuovi lettori ai versi di Corazzini – visto che le uniche due antologie sono datate 1968 (Einaudi) e 1992 (Bur) – ma dipingere un ritratto dal vivo per restituire un pezzetto del mondo di ieri. Mi riempie di gioia sapere che il mio primo scritto in libreria sia legato alle tracce del passato, alla memoria, al colloquio con la morte, a un ragazzo-poeta che ha vissuto nella mia città.

Un uomo pieno di gioia – Cesare Garboli

La collana ‘Classics’ di Minimum Fax continua a regalare gioie ai suoi lettori. Dopo aver ripubblicato opere importanti di scrittori italiani caduti nel dimenticatoio come Carlo Cassola, Giovanni Arpino e Luciano Bianciardi, questa volta manda in libreria l’introduzione di Cesare Garboli ai ‘Diari’ di Antonio Delfini, che uscirono per Einaudi nel 1982. Il testo di Garboli – inserito poi nella raccolta ‘Scritti servili’, che Minimum Fax ha annunciato di voler ripubblicare – è tante cose insieme: ritratto letterario, saggio critico, lezione di scrittura, postura esistenziale. Chi ha superato da tempo il periodo della giovinezza ed è cresciuto leggendo, o per meglio dire studiando i testi dei cosiddetti “grandi critici” di un tempo come Cristina Campo, Pietro Citati, Giovanni Macchia e appunto Garboli, non può che provare gratitudine nel poter acquistare un libro che vale per tre. ‘Un uomo pieno di gioia’ contiene infatti tre figure di generazioni diverse legate tra loro: Delfini, Garboli ed Emanuele Trevi, autore di una prefazione che è anch’essa visione di un modo di fare letteratura. Trevi fu amico di Garboli, ammirava il modo in cui faceva sempre della critica ad alto livello (in ‘Sogni e favole’ c’è un capitolo dedicato al loro rapporto di amicizia). E in questa prefazione afferma: “Scrivere un grande racconto come questo di Garboli su Delfini significa avere colto il momento giusto per scriverlo, che equivale alla distanza ideale, all’aurea proporzione tra l’esperienza e la scrittura. E quando Garboli iniziò a scrivere, Delfini si presentò puntuale, in tutta la sua bellezza e originalità di essere umano”. Chi non conoscesse Delfini, vada a caccia dei suoi ‘Racconti’ (anche questi mai più ripubblicati, e non se ne capisce la ragione) ma inizi dal testo di Garboli, che è un distillato dell’uomo Antonio e dello scrittore Delfini. Troverà inoltre una delle migliori lezioni sul successo letterario (“se non è frutto di mafie, è un fatto misterioso”) e sulla scrittura diaristica (“chiama in causa un pubblico che ancora non c’è, con la certezza, e la gioia perversa, che esso non potrà fare a meno di presentarsi”).

Topografia della memoria – Martin Pollack

In un mondo impegnato a rimuovere e cancellare persone e fatti storici, i libri di Martin Pollack giungono a noi come un balsamo dalle proprietà miracolose, capaci di sanare incomprensioni, rimarginare ferite, indicare la strada per riportare ogni cosa all’interno di ragionamenti che non hanno nulla di ideologico o pregiudiziale. Per lo scrittore e giornalista austriaco tutte le storie devono essere raccontate, nessuna tragedia deve cadere nel dimenticatoio perché “non bisogna permettere che le vittime restino senza nome” e perché “i fantasmi del passato non è possibile bandirli con il silenzio. Ogni tentativo di cacciarli è inesorabilmente condannato a fallire”. Di questo tratta ‘Topografia della memoria’ (Keller), la raccolta di saggi, articoli e discorsi in cui è possibile ritrovare un distillato del pensiero di Pollack, che nei suoi libri “porta alla luce il dolore, l’ingiustizia e la colpa che sempre si è cercato di nascondere” ha evidenziato l’amico Claudio Magris. Questo scavo lo ha riguardato in prima persona, poiché il padre che non ha mai conosciuto era stato Sturmbannfuhrer delle SS e dirigente della Gestapo, e venne ucciso nel 1947 nel tentativo di fuggire in Sud America. Pollack ha indagato la figura del padre nel libro ‘Il morto nel bunker’ ma in questa raccolta torna a parlarne nel capitolo ‘Mio padre, lo Sconosciuto’ che è uno degli scritti più intensi che si possa leggere su un genitore. “Una resa dei conti con mio padre non mi ha mai interessato. Ho invece bisogno di confrontarmi con il passato per comprendere chi sono. I padri non ci lasciano liberi, si aggrappano a noi, con una presa che non riusciamo a scuoterci di dosso. Siamo inseparabilmente legati a loro da infiniti fili invisibili. Questa scoperta può essere magnifica, ma anche terribile e minacciosa”. Da ‘Galizia’ a ‘Paesaggi contaminati’ fino a questa raccolta, la Memoria è elemento centrale del discorso di Pollack. Che però ammonisce: “Esigerne una uniforme è pericoloso”. Ogni uomo ha infatti un bagaglio di esperienze diverse. Come fare dunque? “Bisogna occuparsi della Storia di tutti e comprendere l”Altro, accettarlo così com’è, con tutto il peso della sua Storia”.

L’immagine fantasma – Hervé Guibert

‘L’immagine fantasma’ di Hervé Guibert è un’opera che va accostata ad altri classici del genere come ‘La Camera Chiara’ di Roland Barthes, ‘Sulla fotografia’ di Susan Sontag, ‘Piccola storia della fotografia’ di Walter Benjamin. Libri che hanno rimescolato i parametri della visione, inaugurando nuovi modi di vedere. Uscito in Francia nell’autunno del 1981 quando Guibert, che fu giornalista, scrittore, fotografo, aveva appena ventisei anni, è pubblicato ora all’interno di Lampi, la nuova collana di Contrasto, nella traduzione di Matteo Martelli e con una preziosa introduzione di Emanuele Trevi. In un’intervista Guibert dichiarò: “Ciò che mi ha spinto a scrivere è stato il rimpianto per le foto sbagliate, le foto che non sono riuscito a scattare, che non ho potuto fare, che si sono rivelate invisibili, come fantasmi. Ho pensato di scrivere per ritrovare la stessa sensazione che volevo dare a quelle foto”. Il libro si legge come un abbecedario e racconta il rapporto dello scrittore con l’album di famiglia, con le immagini erotiche, quelle fantastiche o quelle così intime da diventare invisibili. Guibert, proprio come Barthes nel giardino d’inverno, non mostra l’immagine di sua madre (“il testo non ci sarebbe mai stato se fosse stata scattata”), anzi non mostra alcuna immagine perché la fotografia “è una pratica inglobante e smemorata” mentre la scrittura “è una pratica malinconica”. La malinconia, analizza Trevi, garantisce all’immagine mentale una persistenza del fantasma nello spazio psichico che trova nella scrittura il suo veicolo ideale. Dunque il libro di Guibert è la disperazione dell’immagine, “qualcosa di peggio di un’immagine sfocata o velata: un’immagine fantasma”. Il libro non è un testo teorico ma una raccolta di storie che esplorano, attraverso le avventure personali, i diversi tipi di fotografia: familiare, di viaggio, le fototessere, le Polaroid, la fotografia pornografica o giudiziaria. Guibert morì di Aids nel 1991 dopo un accanito lavoro artistico su questa malattia. Legato all’Italia, è sepolto a Rio nell’Elba, sull’omonima isola.

IO NON SONO UN POETA

E’ uscita in tutte le librerie d’Italia ‘Io non sono un poeta’, la raccolta di poesie di Sergio Corazzini che ho curato per Interno Poesia. Dentro trovate una lunga prefazione in cui racconto la vita, i luoghi, la poetica di Corazzini.

IO NON SONO UN POETA, RISVOLTO

Riporto qui il testo del risvolto di copertina:

Leggere l’intera produzione poetica di Sergio Corazzini, curata da Alessandro Melia, significa entrare in contatto con una delle grandi voci liriche del Novecento. Considerato uno dei massimi rappresentanti del crepuscolarismo, in Corazzini c’è anche un’inarrestabile necessità di esprimere la propria vicenda autobiografica. I suoi versi sono l’espressione di una creatura fragile e sensibile che si sente morire giorno dopo giorno, come dimostrano anche le prime poesie. «Il tono è dimesso e malinconico perché la malattia incombe e alla morte non si può sfuggire; non può sfuggire la carne, non può sfuggire l’anima e non possono sfuggire le piccole, tristi e rassegnate cose». Le poesie di Corazzini sono variazioni di morte capaci di illuminare la vita.

L’AUTORE

Sergio Corazzini nacque a Roma il 6 febbraio 1886 e morì di tubercolosi, a soli ventuno anni, il 17 giugno 1907. Studiò per alcuni anni in un collegio di Spoleto insieme con il fratello Gualtiero. Tornato a Roma, a causa delle difficoltà finanziarie del padre, fu costretto a mettere da parte i libri e a trovare impiego in una compagnia di assicurazioni. Intorno a lui si costituì un gruppo di intellettuali romani legati dalla passione per la poesia. La produzione di Sergio Corazzini, in termini di raccolte, è racchiusa in appena tre anni: Dolcezze (1904), L’amaro calice (1905), Le aureole (1905), Piccolo libro inutile (1906), Elegia (1906) e Libro per la sera della domenica (1906). In questo breve lasso di tempo i sintomi della malattia divennero sempre più violenti. Dopo un soggiorno a Nocera, tentò di ristabilirsi in un sanatorio di Nettuno, ma pochi mesi dopo morì. Venne sepolto nel cimitero del Verano di Roma.

Pianura – Marco Belpoliti

La letteratura italiana deve molto a quella generazione di scrittori della seconda metà del Novecento che, facendo propria la lezione di Calvino, spostarono l’attenzione narrativa al mondo esterno, abbandonando quell’interiorità che dal Romanticismo in poi è stata quasi sempre dominante. Capofila di quella generazione, che annovera tra gli altri Ferdinando Camon, Daniele Del Giudice, Francesco Permunian, è stato Gianni Celati, che oltre ad essersi posto il problema di avere una voce riconoscibile (e quando leggiamo un suo libro sappiamo che si tratta di lui anche senza avere bisogno del nome in copertina) ha sperimentato e indagato la relazione tra letteratura e immagini, dando forma a un nuovo modo di raccontare il cielo, gli alberi, un campo, la periferia di una città. E’ una lezione che Marco Belpoliti, curatore del Meridiano su Celati e autore del fondamentale saggio ‘L’occhio di Calvino’, ha fatto sua e riproposto in Pianura (Einaudi), libro di una vita, già considerato uno dei testi più importanti di questi anni. E’ un libro di incontri, rimuginamenti, persone, luoghi precisi. Come l’uomo borgesiano che ritrova il suo volto dopo aver tracciato per anni il profilo di province, montagne, isole, persone, così Belpoliti ritrova sé stesso attraverso il viaggio fisico e intellettuale nella Pianura Padana. Il risultato è un libro intimo e collettivo, quasi un’autobiografia in forma di paesaggio, capace di raccontare una parte fondamentale dell’Italia. “Ho tentato di ridare una forma a questo spazio e a questo tempo che è trascorso” ha spiegato Belpoliti. Il libro si legge tenendo una matita stretta tra le dita per sottolineare gli spunti e le riflessioni disseminati qua e là, ma anche per appuntarsi luoghi che non abbiamo visto, persone che non abbiamo incontrato ma che hanno detto molto sull’esistenza dell’essere umano: basti pensare a Luigi Ghirri, che ci ha insegnato a osservare quello che avevamo sotto gli occhi ma non sapevamo capire, oppure a Piero Camporesi, Giovanni Lindo Ferretti, Giuliano Della Casa. Imperdibile.

Se la morte ti ha tolto qualcosa, tu restituiscilo – Naje Marie Aidt

“Non è possibile scrivere in modo artistico del dolore crudo. Non esiste forma adeguata” scrive Naja Marie Aidt a pagina 113 di questo magistrale memoir – finalista al National Book Award e pubblicato in Italia da Utopia editore con la traduzione di Ingrid Basso – eppure la scrittrice danese in qualche modo c’è riuscita, ha saputo inventare una forma di scrittura capace di restituire la devastante esperienza della morte violenta del figlio 25enne. Lo ha fatto assemblando l’urlo al silenzio, la prosa alla poesia, i frammenti alle citazioni, il corsivo allo stampatello, il diario ai lemmi, piegando la punteggiatura al servizio della documentazione. Il racconto della scoperta della morte del figlio Carl viene spezzato e ripreso più volte nel corso del libro, aumentando il carico di angoscia e dolore in chi legge. Il titolo del libro riprende il primo verso di una poesia che Aidt scrisse quando Carl aveva sedici anni. Poesia nata proprio dall’osservazione del figlio, da qui la riflessione che la poesia tra le sue capacità ha anche quella di esprimere un’esperienza che appartiene al futuro. Nella tasca della giacca del figlio, Aidt troverà anche un libricino di poesie di Walt Whitman, che le farà provare una “strana gioia nel pensare che doveva essere un segno”. Tra gli autori presenti nel libro ci sono Joan Didion e C.S. Lewis, le cui opere più note sono scaturite dalla decisione coraggiosa di scrivere della perdita dei propri cari. Si esce dalla lettura annichiliti per il dolore, ma ammirati dalla forza e dal coraggio della Aidt. In Italia, nonostante siamo circondati e dominati da storie private, manca uno spazio dove raccontare la perdita, l’assenza, lo scavo della parola, le connessioni tra poesia e memoria. A volte ci si gira intorno, ma solo superficialmente, un po’ per paura e un po’ perché il tempo è poco e gli spazi sono stretti, eppure è lì che bisognerebbe “tornare” per parlare a chi legge. Sarebbe un andare in controtendenza con il superfluo generale, ma profondamente ancorato alla realtà.

Là fuori – Corrado Benigni

Quando seguivo gli incontri letterari in presenza, avevo l’abitudine di scrivere nell’ultima pagina del libro dell’autrice o dell’autore in questione alcune parole che venivano pronunciate o che mi suggeriva il mio cervello in quel momento. Parole che mi servivano per fissare i concetti chiave dell’opera, per ritrovarne il senso. In questi giorni ho letto ‘Là fuori’ (Valigie Rosse), la nuova raccolta di poesie di Corrado Benigni, un poeta che leggo con ammirazione (per la sua forza riflessiva e la lucidità) fin dal 2012, quando uscì ‘Tribunale della mente’. Per certi aspetti ‘Là fuori’ prosegue un discorso sulla connessione tra immagini e parole iniziato in ‘Tempo riflesso’, la sua precedente raccolta. Almeno a me così è parso. Sono quindi andato a riprendere sullo scaffale ‘Tempo riflesso’ (Interlinea), la cui presentazione a Roma c’era stata il 24 maggio 2019 alla Casa delle Letterature. Nell’ultima pagina, ma anche in alcune prima, ho ritrovato queste parole: tempo, pietre, vita, parola, spazio, immagine, ricerca, scintilla, pensiero, fuoco. Poi una dichiarazione: “Sperimentare? Per me significa mescolare linguaggi diversi”. Mi sembra che tutto questo possa essere valido anche per ‘Là fuori’, dice del lavoro poetico di Benigni, del suo modo di ragionare per cercare un significato a ciò che vediamo, anche se questo significato è per forza di cose ambiguo. Lo ringrazio per i suoi versi, sempre limpidi e profondi, e spero che sempre più lettori possano entrare in contatto con la sua opera.

Vediamo attraverso le parole come da dietro un vetro. L'esterno è l'unico punto fisso che possiamo riconoscere in noi. La forma delle cose è proiezione di quello che siamo. Osserva senza giudizio. Ciò che è fuori si riflette dentro, come sul fondo di una camera oscura, l'esteriore diventa interiore. Così il tempo trova in noi la sua durata, la sua salvezza, prima che tutto torni nell'occhio della Medusa.

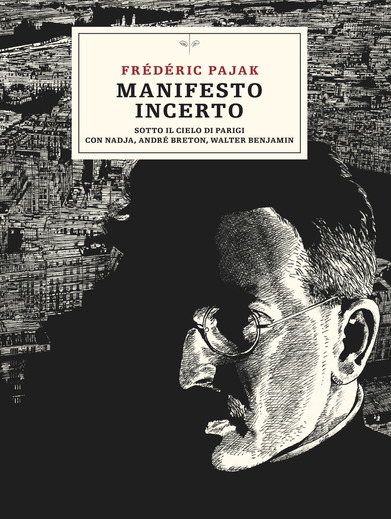

Manifesto incerto vol. 2 – Frédérik Pajak

Maurice Blanchot sosteneva che un libro, per quanto frammentario, ha un centro d’attrazione e chi scrive lo fa perché desidera, e al tempo stesso ignora, questo centro. Nella serie ‘Manifesto incerto’ di Frédéric Pajak – un’opera in nove volumi che sfugge ai canoni per la sua ibridazione tra memoir, autobiografia, saggio, illustrazione – il centro oscilla tra il desiderio di Pajak di analizzare la vita e il pensiero di grandi artisti (in questo secondo libro ci sono, tra gli altri, Walter Benjamin, André Breton, Edward Hopper, ma è protagonista anche la città di Parigi) con la necessità di affrontare gli episodi dolorosi della sua vita (l’elemosina chiesta tra i boulevard, la perdita del padre da giovanissimo). Il capitolo ‘Uno spesso sipario sul cielo di Germania’, in cui affronta l’infanzia e il rapporto suo e di Benjamin con il padre, è il centro blanchottiano. Poi c’è l’oggetto libro: un’edizione magnifica, su carta ruvida, con i disegni a china. Ecco, le parole non possono dire l’esperienza che si prova toccandolo, annusandolo, restando a osservare ammirati la bravura di Pajak.